【月刊正論】

憲法学者と教科書-共産党の長期戦略は背筋が凍るほど怖ろしい… 八木秀次(麗澤大教授)

2015.10.18 産経ニュース

※この記事は月刊正論11月号から転載しました。

■修士課程に入学して驚いたこと

私は早稲田大学の法学部を卒業して大学院法学研究科修士課程(法哲学専修)に入学した。修士課程修了とともに指導教授が退職されたので、当時としては異例のことだったが、博士後期課程は政治学研究科(憲法専修)に進んだ。これが私の学歴だが、修士課程に入学して驚いたことがある。

早稲田の法学部には学生自治会があり、その執行部は日本共産党の青年組織、日本民主青年同盟(民青)が支配していた。授業の合間の休憩時間には自治会の幹部、すなわち民青の活動家たちがアジ演説をしているのが日常の光景だった。大学院に入って驚いたというのは、教室に入ってみると、つい最近までアジ演説をしていたか、数年前まで自治会の幹部だった連中がずらりとそこに座っていたことだった。彼らは大学院生になっていたのだ。

■学生時代から共産党系の政治運動

自治会の元幹部は憲法の研究室に多かった。早稲田の法学研究科には憲法の研究室が2つあり、2人の指導教授は共産党系と言われていた。安保法制関連法案について憲法学者の多くが反対しているとして、ある新聞がその名簿を公開していたが、その中にあのころ同じ大学院の教室で学んだ民青の活動家の名前を多く見出した。名前と所属大学を見て彼らの現況がわかって懐かしかったが、みんなそれなりの大学に就職している。国立大学や中には旧帝大の法学部教授に納まっているのもいる。

憲法学者はなぜこんなに安保法制関連法案に反対なのかとよく聞かれるが、彼らの思想的背景を知れば納得がいくかと思う。学者が学問的信念をもって反対しているというよりは、学生時代から共産党系の政治運動をしていた活動家が数十年後に学者の肩書で反対していると考えた方が正確だ。しかし、多くの人はそんなことは知らない。だから憲法の専門家が反対していると理解する。もちろん彼らもそれを狙って学者になっている。組織もそんな思いで彼らを育てている。大学で毎年何百人という学生に自分たちの考えを吹き込めば、中には感化される学生も出てくる。世間でも学者・大学教授として特別視される。左翼の長期戦略は敵ながら見事なものだ。

■教科書採択結果で憂慮すべきこと

今年は4年に1度の中学校教科書の採択の年に当たり、各地の教育委員会や学校は8月末までに来年4月から4年間使用する教科書を決定した。私も執筆に関わった育鵬社の歴史・公民教科書はお陰様で4年前の実績を大きく上回ることができた。大阪市、金沢市、松山市など大都市でも新規に採択され、歴史が7万2千~7万3千冊(シェア6・2~6・3%)、公民が6万6千~6万7千冊(シェア5・7%前後)という結果になった。歴史と公民の一方だけを採択したところもあるので、都合8万人の中学生がこの教科書で学ぶことになる。これらの生徒が日本の歴史に連なっているとの思いや健全な公民意識を持って将来の日本を背負っていって欲しいと思う。

今回の採択結果で憂慮すべきことがある。今回、歴史教科書では新規参入があった。学び舎の教科書だ。この教科書は日本共産党の関係団体、歴史教育者協議会のメンバーである現役やOBの教員が執筆している。唯一、慰安婦の記述をしたことでも知られる。共産党の機関紙『しんぶん赤旗』もこの点について「資料として慰安婦問題での『河野談話』の要点を掲載。韓国人の元『慰安婦』、金学順(キムハクスン)さんの名前も。1997年度版の中学歴史教科書で7社全てに記述された『慰安婦』の用語が、皆無になっていた事実を思えば感慨深い」(7月24日付)と持ち上げている。

■学び舎を使うエリート養成校

その学び舎の歴史教科書がなんと、筑波大付属駒場中、東京学芸大付属世田谷中、東大付属中等教育学校、東京学芸大付属国際中等教育学校、奈良教育大付属中という国立の中学5校で、私立も麻布中、慶應義塾普通部、灘中など30以上の中学で採択されている。問題はここに名前を挙げた学校がエリート養成校であることだ。他にも進学校が多い。この教科書で学んだ生徒がやがて官僚や政治家、学者、法曹などになっていく。それを思うと背筋が寒くなる。

(麗澤大教授 八木秀次)

http://www.sankei.com/politics/news/151016/plt1510160046-n1.html

◆【 NHKは、共産党の支配下にある 】

NHKには内部に22の共産党支部があり、昭和63年の調査では東京都下だけでも、98名以上のキャスター、アナウンサー、ディレクター等が共産党員であることが確認されている。

━━━━━━━━━━

日本のメディアと共産党員の数。

わたしはある情報機関筋から平成11年の統計を入手しているが、主要全国紙社内でも共産党員数として判明した人数は、第一位が朝日で212名、二位が毎日で151名、三位が日経で131名、四位が読売で11名、最下位が産経で2名であった。

この順位を見ると一目瞭然なのだが、反米プロパガンダや中朝賛美、防衛アレルギーや自虐史観を喧伝する左翼傾向の度合いと、共産党員数の多さの順位はピッタリと重なっている。

なおこの統計人数は明らかに判明した分だけであり、朝日と毎日については実数はその何倍にもなるとのことであるが、要するに朝日や毎日なんかは共産党員がつくっている新聞であり、「赤旗」と何ら変わりないというのが実状である。

従ってマルクス主義者でない普通の日本人が読む新聞としては、この共産党員数の下位の二紙、つまり読売か産経を読まない限り、偏向したイデオロギーを毎日毎日頭にインプリンティングされることになってしまうのだ。

NHKには内部に22の共産党支部があり、昭和63年の調査では東京都下だけでも、98名以上のキャスター、アナウンサー、ディレクター等が共産党員であることが確認されている。この共産党員数は、テレビ朝日やTBSと並んでテレビ業界の上位3位に入るものである。

つまりNHKが反日左翼史観プロパガンダ番組を放送し続けるのも、共産党の指示に沿ってのことなのだ。

自由主義国で公共放送を共産主義勢力に支配されているのは、日本と韓国、この2カ国だけである。

「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」より抜粋

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/

この、共産党員数に、在日と韓中の工作員が入る。

じゃ、日本人は、ほとんどいないということだ。日本人以外が放送し日本人に見せる放送局。

■細野豪志・民主党政調会長

「韓国や中国をあざけることは、絶対にしてはならない。 日本がおかしい方向に行かないよう、我々がしっかり正して、まっすぐに進む国にする。」

—民主党 「韓国人の生活が第一。韓国をあざけることは、絶対にしてはならない」 : 2ろぐちゃんねる

なるほど。中国や韓国におもねるのが正しい国のあり方ですか。売国すぎて清々しいね。

それが、日本がおかしい方向だよ。

"共産党は、生保受給者の賭博参加は「ささやかな楽しみであって管理されることがあってはならない」としながら、一方でその他大勢の国民が「自分の稼ぎ」で賭博に参加する行為を「依存症を招くので禁ずべき」と主張している。もはや主張として完全に論理破綻している。"

綱領をいくら改定しても、党の歴史が変わるものではない。GHQが命令し途中で追究を中止した 宮本顕治 のリンチ殺人事件や数々の暴力事件が、綱領を変えたからと言って消える分けでもない。党名もそのままなら、やってる集会もデモも全く同じである。派生し分かれたとはいえ過激派は昔の共産党そのものだ。綱領ではテロを非難しテロは起こさないはずが、比例当選とはいえ現役の 国会議員という「組織人」である以上 テロを擁護し、テロに断固立ち向かうという安倍首相を「言語同断」とネットで拡散するに至っては、テロ側の党と言われても仕方がないだろう。

共産党の池内沙織衆院議員が安倍首相こそ言語道断とテロのISISを擁護する発言をツイッターで発信した。

志位和夫委員長は同日朝のNHKテレビ「日曜討論」で「今回彼ら(犯行グループ)がやっていることは残虐非道な蛮行だ。絶対に許すわけにはいかないと強く非難する。と言ったばかりである。

テロ3法や外患罪、特定秘密保護法などが今一斉に施行される状況の中、場合によっては真っ先に告発される。志位委員長が慌ててもしっかりとネットに残っている。

◆戦争なるなる詐欺

サヨクが騒いで戦争になった事なんかただの一度もない!

嘘吐きはどっちだ?

60年安保←戦争する国になるぞ!

70年安保←戦争する国になるぞ!

旧日米ガイドライン←戦争する国になるぞ!

防衛費制限撤廃←戦争する国になるぞ!

浮沈空母発言←戦争する国になるぞ!

PKO法←戦争する国になるぞ!

おおすみ型輸送艦進水←戦争する国になるぞ!

周辺事態法←戦争する国になるぞ!

有事法制←戦争する国になるぞ!

インド洋給油←戦争する国になるぞ!

イラク派遣←戦争する国になるぞ!

防衛省昇格←戦争する国になるぞ!

海賊対処法←戦争する国になるぞ!

特定秘密法←戦争する国になるぞ!

集団的自衛権行使容認←戦争する国になるぞ!

安保法制←戦争する国になるぞ!←いまココ!

http://carpenter.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1437358881/

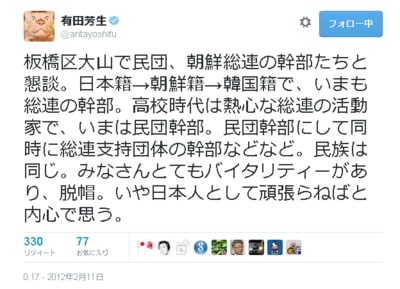

◆有田芳生

1952年、京都府生まれ。父は共産党京都府委員会副委員長で、参院選に出馬したこともある。

学生時代から、共産党の学生組織・民主青年同盟(民青)に所属。

共産党系・新日本出版社を経て、フリージャーナリストとして

『朝日ジャーナル』『週刊文春』で、統一教会報道に携わる。

地下鉄サリン事件以後は、オウム真理教問題のコメンテーターとして名を売った。

2007年参院選比例、2009年衆院選で共に落選、2010年の参院選選挙比例で初当選した。

権力に擦り寄る一方、共産主義者(左翼論者)として

日本解体へと舵をとらんとする言行に危惧する声が後をたたない。

名前「ヨシフ」は、政敵や知識人、反対論者を片っ端から強制収容所に叩き込み、

虐殺したヨセフ・スターリンにちなんで命名されている。

自分に都合の良い人は徹底的に利用し、

都合が悪い人は手段を選ばず社会的抹殺を策略する嗜好は、まさに共産主義者そのもの。

【有田ヨシフスターリンの呆れたFBコメント】

「人種差別撤廃施策推進法」が参議院法務委員会で審議入りしました。野党が提出した法案が審議されるのは珍しいそうです。これも大幅な会期延長と衆議院で刑訴法改正案が審議が続いているため、参議院に閣法(政府が提出した法案)が回ってこないことで生じたことです(刑訴法は8月5日に衆議院法務委員会で採決、参議院にはお盆開けに付託される予定です)。目的は可決成立です。おそらく9月が山場となるでしょう。今朝の朝日新聞、2日前の毎日新聞(1面トップ記事)が大きく報じてくれました。しかしこの法案がヘイトスピーチや言論を「規制」するという報道は完璧な誤りです。規制法ではなく理念法です。日本が加入している人種差別撤廃条約を日本で具体化していくためのはじめての法案で、ヘイトスピーチについては「違法である」ことを明らかにしつつも、具体的な罰則はありません。国がヘイトスピーチを違法だと宣言することの意義には大きなものがあります。「表現の自由」との関わりを議論するのはいいのですが、具体的な法案を基本としなければなりません。ここに趣旨説明を紹介しておきます。赤字部分は直前に加筆した部分です。質疑は明日6日に各党30分づつ行われます。(2015/8/5)

http://www.tomocci.com/arita_yosifu.html

◆SEALDsは共産党傘下の若者集団

・SEALDs(シールズ=自由と民主主義のための学生緊急行動)

・ぼくしゅけ~僕らが主権者って知らなくて委員会~

・SADL(サドル=民主主義と生活を守る有志)

・VIP(ビィップ)(Voices Into the Peace.=平和への声)

・戦争させない・9条壊すな!総がかり実行委員会

・安倍政権NO!☆実行委員会

共産党のホームページに行動予定が堂々と載せてあるじゃないか(苦笑)

・若者憲法デモ@福岡実行委員会

・デモでもやろう青年DEMO実行委員会

これらは特にそうですが、「若者であることや若さ」を前面に出しています。

一般層への波及や影響を狙ってのことだと思います。

「SEALDs」「ぼくしゅけ」も明確に若者層をターゲットにしていますし

「VIP」なんかは、もしかして某大型掲示板にアプローチするための名称選定な気もしますね。

流石にその効果はないと思いますが。

日本共産党は政党です。

母体が同一かは断定できませんが、「関連性を示す」ものとしては充分でしょう。

少なくとも、政党要件を満たした公党・日本共産党は、これらの活動を周知し協賛していることは間違いない。

政党からの支援を受けている事実は重い。

少なくとも告知・広報支援を受けていることは、上記の画像より明らかだ。

恐らくは動員協力も受けており、参加者へのオルグも行われているのでないだろうか。

翻って、保守陣営で考えて欲しい。

自民党や次世代の党が、各地の保守イベントの告知を行い、動員協力を行っていたらどうなるか。

「政権与党のマッチポンプだぁ!」とはならないのだろうか。

政党要件を満たした公党、こことのリンクは、メリットもデメリットもある。

野党ゆえということだろうか、ここまで堂々と掲載されていることには驚いた。

例えば、「政党色」がついた場合、その活動は「一般人によるデモ」ではなく「政党活動」「もしくは類するもの」になってしまう。

市民の声の自然な発露ではなく

政治目的を達成するための、政党主導の世論工作になるからだ。

まぁ、実は元から全員共産党員であるなららば、堂々と掲載している理由もわからなくはないが。

それについては、私にはわからない。

私としては「共産党≒SEALDs」ではなく

「共産党=SEALDs」であっても責めるつもりはございません。

情報の周知はするかも知れませんが。

政党が、政治活動を支援し、団体の広報を行うことは「問題はない」と思っています。

ゆえに「共産党≒SEALDs」の証明を終えましたが、そのことに文句を言うつもりはございません。

しかし問題は別の部分で出てくるのです。

天声人語

日が落ちれば少しは涼しくなるだろうという目算は外れた。国会正門前の熱気はただごとではなく、汗が噴き出す。一昨日の午後7時半。安保関連法案に反対する大規模な抗議行動が始まった▼催したのは都内の大学生らによる「SEALDs(シールズ)」だ。日本語では「自由と民主主義のための学生緊急行動」。会場の歩道を埋め尽くす顔には高齢者も子連れの家族も。「若者がんばれじゃなくて、全世代で集まれよ!」。彼らの呼びかけ通りの壮観である▼「勝手に決めるな。憲法守れ」。激しいコールが国権の最高機関の堅牢な建築にこだまする。法案は憲法違反と多くの専門家が指摘しても、政権与党は耳を貸さず、近く採決の構えを見せる。抗議行動への参加者は増え続ける▼勝手に決めるな。それは、決めるのは私たち、主権者は私たちだという叫びである。投票だけが国民の仕事ではない。時の政権に常に目を光らせ、必要なら声を上げる。その声を軽んじる現政権に対し、「国民なめんな」のコールが起こるのは当然だろう▼哲学者の柄谷行人(からたにこうじん)さんは以前、3・11後の反原発デモに触れ、「人がデモをする社会」という文章を書いた。人々が主権者である社会は、選挙によってではなく、デモによってもたらされる、と。その流れは枯れることなく今に続く▼国会前に立ちながら、目配せという言葉をふと思い浮かべた。「危ないね」という思いを伝え合う、それぞれの目配せ。このさりげない連帯は強まりこそすれ、と感じる。

http://www.asahi.com/paper/column.html [魚拓]

天声人語には好きなことを書く自由があります。

とは言え、凄いですな。

①政党が支援するSELDsを紙面に。

②「決めるのは私たち、主権者は私たち。」このくだりは、同じく政党が支援する「ぼくしゅけ(僕らが主権者って知らなくて委員会)の主張のままでは?

③しれっと「社会は選挙ではなくデモによってもたらされる」と民主主義の根本を否定。

天声人語には、好きなことを書く自由はございます。

どうなんだろう、何かに抵触してやいないかと少し心配してしまいますが。

とは言え、私にも「自由に書く権利」がございます。

しかし、こと新聞となりますと「政党色のある動き」に肩入れしすぎた格好は、あまりよろしくないのではないでしょうか。

いいですか?これは政治家が報道に圧力をかけているのではなく

私なりの優しさであって、「何かに抵触していないか心配してしまう」という善意からの心配でございますので念のため。

おやおや、以下は6月17日の朝日の記事ですが、SEALDsのサイト紹介も含め「デモの告知」も朝日新聞は支援しているようですね。

これは「行われたデモ」ではなく、予定を報じて動員協力をしているようにも・・・。

少なくとも私にはそう読めます。

大丈夫でしょうか?

安保法案「立憲主義に反する」 学生ら21日、反対デモ

歴代内閣が「違憲」としてきた集団的自衛権の行使を認める新たな安全保障法制の関連法案をめぐり、関西圏の大学生らでつくる団体が17日、記者会見を京都市内で開いた。「立憲主義に反している」とし、21日に同市内で「戦争立法に反対する学生デモ」に取り組むと発表した。

団体は「SEALDs KANSAI」(自由と民主主義のための関西学生緊急行動)。数十人で活動しており、新たな安保法制の関連法案について「戦後70年間貫いてきた平和主義を突き崩し、戦争への道を開く」と訴える。神戸大大学院生の塩田潤さん(24)は「何かおかしいと思っている人は多いはず。それを目に見えるようにする場を作りたい」と話す。

デモは21日午後2時半に東山区の円山公園を出発。四条河原町を経て市役所まで歩く。詳しくは団体のウェブサイト(http://sealdskansai.strikingly.com/別ウインドウで開きます)へ。

ソース:朝日新聞デジタル 2015年6月17日13時36分

http://www.asahi.com/articles/ASH6J7SZNH6JPLZB02D.html [魚拓]

以上をもって、

【SEALDs≒朝日】という証明が成り立つと思うのですが

それ以前に【共産党≒SEALDs】でありますゆえ

【共産党≒朝日】となってしまいます。

おや、これはおかしい。

政党と、報道が一体化してしまった!

先ほど述べたようにSELDsは、「政党が肩入れした動き」であります。

そこに報道が肩入れすることは許されるのでしょうか。

◆SEALDs奥田愛基

首相に「バカか、お前は」「安倍首相がクーデターを起こしている」「中学生の公民の教科書に立憲主義と書いてある。憲法とは権力者を縛るものだと書いてある」

「病院に行って辞めた方がいい」

安保関連法案のどの部分が反対かは一切語らなかった。

国会前でデモをする人たちに正義に陶酔する政治的イデオローグたちの危うさを見る。

最後には正義が人を殺すのではないか。「殺すより殺されるほうが良い」「すべて話し合いで解決出来る」と平和を叫びながら、反対する者を平気で「潰せ」「殺せ」「たたっ斬る」と言い捨てる「平和主義者」など聞いたことがない。

自分たちだけが正義を体現しているのであって、自分たちに逆らうのは、「正義」に対する拒絶、すなわち、「不正義」に他ならないという論法だ。反対者の意見は聞くが賛成者の意見など聞く耳を持たない。

賛成者も同じ人間であるとは考えていない。

◆安全保障関連法案に反対する学者の会

呼びかけ人(*は発起人 五十音順)

青井 未帆 (学習院大学教授 法学)

*浅倉 むつ子 (早稲田大学教授 法学)

淡路 剛久 (立教大学名誉教授・弁護士 民法・環境法)

池内 了 (名古屋大学名誉教授 宇宙物理学)

石田 英敬 (東京大学教授 記号学・メディア論)

市野川容孝 (東京大学教授 社会学)

伊藤 誠 (東京大学名誉教授 経済学)

上田 誠也 (東京大学名誉教授 地球物理学/日本学士院会員)

上野 健爾 (京都大学名誉教授 数学)

*上野 千鶴子 (東京大学名誉教授 社会学)

鵜飼 哲 (一橋大学教授 フランス文学・フランス思想)

*内田 樹 (神戸女学院大学名誉教授 哲学)

内海 愛子 (恵泉女学園大学名誉教授 日本-アジア関係論)

宇野 重規 (東京大学教授 政治思想史)

大澤 眞理 (東京大学教授 社会政策)

岡野 八代 (同志社大学教授 西洋政治思想史・フェミニズム理論)

小熊 英二 (慶應大学教授 歴史社会学)

戒能 通厚 (早稲田大学名誉教授 法学)

海部 宣男 (国立天文台名誉教授 天文学)

加藤 節 (成蹊大学名誉教授 政治哲学)

金子 勝 (慶応義塾大学教授 財政学)

川本 隆史 (国際基督教大学教授 社会倫理学)

君島 東彦 (立命館大学教授 憲法学・平和学)

久保 亨 (信州大学教授 歴史学)

栗原 彬 (立教大学名誉教授 政治社会学)

小林 節 (慶應義塾大学名誉教授 憲法学)

小森 陽一 (東京大学教授 日本近代文学)

齊藤 純一 (早稲田大学教授 政治学)

酒井 啓子 (千葉大学教授 イラク政治研究)

*佐藤 学 (学習院大学教授 教育学)

島薗 進 (上智大学教授 宗教学)

杉田 敦 (法政大学教授 政治学)

高橋 哲哉 (東京大学教授 哲学)

高山 佳奈子 (京都大学教授 法学)

千葉 眞 (国際基督教大学特任教授 政治思想)

中塚 明 (奈良女子大学名誉教授 日本近代史)

永田 和宏 (京都大学名誉教授・京都産業大学教授 細胞生物学)

西川 潤 (早稲田大学名誉教授 国際経済学・開発経済学)

西崎 文子 (東京大学教授 歴史学)

西谷 修 (立教大学特任教授 哲学・思想史)

野田 正彰 (精神病理学者 精神病理学)

浜 矩子 (同志社大学教授 国際経済)

樋口 陽一 (憲法学者 法学/日本学士院会員)

広田 照幸 (日本大学教授 教育学)

*廣渡 清吾 (専修大学教授 法学/日本学術会議前会長)

堀尾 輝久 (東京大学名誉教授 教育学)

*益川 敏英 (京都大学名誉教授 物理学/ノーベル賞受賞者)

*間宮 陽介 (青山学院大学特任教授 経済学)

三島 憲一 (大阪大学名誉教授 哲学・思想史)

水島 朝穂 (早稲田大学教授 憲法学)デモこそが民主主義

水野 和夫 (日本大学教授 経済学)

宮本 憲一 (大阪市立大学名誉教授 経済学)

宮本 久雄 (東京大学名誉教授・純心大学教授 哲学)

山口 二郎 (法政大学教授 政治学)

山室 信一 (京都大学教授 政治学)

横湯 園子 (前中央大学教授・元北海道大学教授 臨床心理学)

吉岡 斉 (九州大学教授 科学史)

吉田 裕 (一橋大学教授 日本史)

鷲谷 いづみ (中央大学教授 保全生態学)

渡辺 治 (一橋大学名誉教授 政治学・憲法学)

和田 春樹 (東京大学名誉教授 歴史学)

安全保障法案に反対する「学者1万人」 と言うのだが、大学教授も含まれてはいるが安保問題に関わっている可能性がある人はごくわずかで、多くは専門外の人たちである。彼らの特徴として国際政治学者は非常に少ない 。

発想が、現日本国憲法を絶対的不可分のものとし、その枠内でしか日本は許されないと考えているように見える。改憲など飛んでもないと言うのだ。

日本国憲法は自国防衛の権利を否定していない。国連憲章や国際法では集団的自衛権は当然どの国にも権利があるとされる。日本国憲法は国際法を上回るものなのだろうか?

国際社会における貢献や役割として、現在の日本には、どのような憲法が必要なのかという視点が全く聞こえない。議論は終始、日本国憲法という井戸の中で議論される。

私は些か疑念があります。

不偏不党の精神はどこに行ったのでしょうか。

ここに「政党とタッグを組む」ことのデメリットがあります。

もとい、【本来ならば】あるのですが、報道しない自由によりデメリットはないようですね。

かつてであれば、そこで終わりであったのですが、いまはネットがございます。

情報の周知を行うと、少しは正常化されるとは思います。

https://samurai20.jp/2015/07/sealds/

東通防潮堤

東通防潮堤

ブルース・ワインロッド氏

ブルース・ワインロッド氏

写真左は李沢鉅氏

写真左は李沢鉅氏

アジアトップの大富豪である李嘉誠。彼の「脱亜入欧」の動きが物議を醸している(写真:ロイター/アフロ)

アジアトップの大富豪である李嘉誠。彼の「脱亜入欧」の動きが物議を醸している(写真:ロイター/アフロ)

具体的な成果よりも、なぜ開かれたのかが重要だ【PHOTO】gettyimages

具体的な成果よりも、なぜ開かれたのかが重要だ【PHOTO】gettyimages

バーニー・サンダース

バーニー・サンダース ドナルド・トランプ

ドナルド・トランプ ベンガジ事件に関する下院公聴会でヒラリーは完全な「勝利」を収めた Jonathan Ernst-REUTERS

ベンガジ事件に関する下院公聴会でヒラリーは完全な「勝利」を収めた Jonathan Ernst-REUTERS

ベン・カーソン

ベン・カーソン 父と兄の影響を回避しようと、ジェブは選挙戦で「Bush」の名前を前面には出さなかった Joe Skipper-REUTERS

父と兄の影響を回避しようと、ジェブは選挙戦で「Bush」の名前を前面には出さなかった Joe Skipper-REUTERS

米アイオワ州ボールドウィンで演説するヒラリー・クリントン前米国務長官(2015年8月26日撮影)〔AFPBB News〕

米アイオワ州ボールドウィンで演説するヒラリー・クリントン前米国務長官(2015年8月26日撮影)〔AFPBB News〕

マルコ・ルビオ

マルコ・ルビオ

Photo: EPA

Photo: EPA